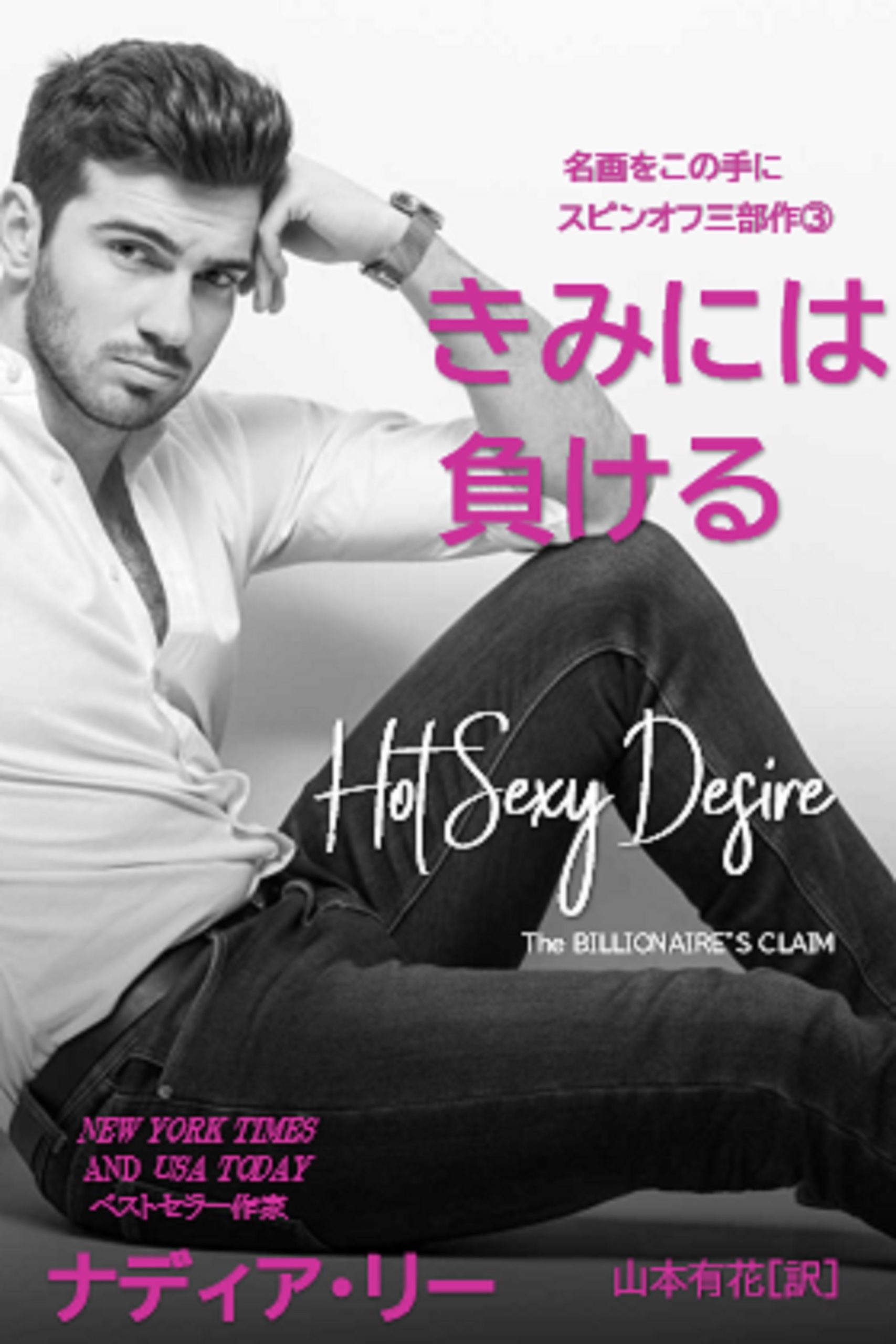

名画をこの手に スピンオフ三部作, 第3巻

一番好きになってはいけない相手、それは親友の妹だ。わかっているのに、どうしても心惹かれてしまう。

俺を見つめるまっすぐな瞳。そこに嘘や誤魔化しは一切ない。本音を隠すことなく、想いをぶつけてくれたクリスティン。しかし、応じるわけにはいかなかった。

拒絶した俺を困らせまいと、ケロリとした顔で接してくれている彼女だが、ある日事件が起こった。彼女のアパートに全裸男が押し入ったのだ。

自分のすべきことは何か。それは全身全霊を傾けてクリスティンを守ることだ。一日二十四時間、週に七日、ひたすら静かに見守る。ちょっかいは出さない。

それぐらいならできるだろう?

どんなに好意を示しても、どんなに自分を磨いても、彼は決して振り向いてくれない。

——クリスティン、きみには全く魅力を感じない。妹にしか見えない女の子と付き合うぐらいなら、ボトックス注射で顔がパンパンになったどっかのおばさんのほうがまだマシさ。

なぜ、どうして私じゃダメなの?

告白の翌日、パリにある有名ケーキ店のカップケーキが届いた。大好きなホワイト・チョコレート・ケーキで箱の中が埋め尽くされていたのは、私へのお詫びのしるし。

アントワーヌに出会う前から、彼と私の兄は無二の親友だった。親友の妹を異性としては見られないと言ってたけど、親友の妹だから手を出せないと思ってるだけで、本当は私のことが好きなんじゃない? カップケーキをプレゼントしてくれるってそういうことなんでしょう?

——ちょっとの間のぼせてるだけだよ。きみに相応しい男なら他にいくらでもいる。軽率な行動に走ってしまったら、そういう奴が現れたとき後悔するぞ。

「後悔なんかしない。あなたこそが私に相応しい人なのよ。どうしてわかってくれないの」と文句を言ってやりたかった。でもできなかった。なぜなら、兄の会社のセキュリティ責任者である彼にとって、危険だけでなく面倒やトラブルを回避するのもお手の物で、年下の私なんか軽くあしらわれるのが目に見えているから。

聞いたところによると、彼は自分が敵認定した相手には容赦がないそうだ。お尻ペンペンされておしまい、なんてことだけは絶対に避けたいと思う一方、こうも考えられる。彼が容赦しないなら、私だって容赦しなくていいはずではと。でもどうすれば……。

あと十五分でアントワーヌが迎えにくるのに、どんな恰好をしたら彼を悩殺できるのかわからない。お洒落な服は片っ端から試してみたけど、今まで何の反応も示してくれなかった。

うーん、ワンピースばかり選ぶからいけないのかな。せっかく綺麗なお尻をしてるんだから、ちょっときつめのパンツはどう? たとえ〝お尻フェチ〟じゃなくても、案外通用するかも。

彼が付き合ってきた女性たちを見る限り、みんな立派なバストでもきっと偽物。私はCカップだけど、少なくとも本物だし形もいい。

せっかくだからそこを生かしつつ、プッシュアップ・ブラをつければ胸も大きく見える。襟ぐりが開いて肩の部分がカットアウトになっているピンクのトップスと、下は白っぽいスキニー・パンツに同系色のスティレット。全体的に少し大胆ではあるけれど、仕事場に着ていけないほどじゃない。

アイシャドウは瞳の青と同系色にして、新しいリップを塗れば、うん、メイクも完璧。

後ろ姿を見せるためにさり気なく立っていようと思い、約束の三分前にアパートを飛び出したのに、彼はもう来ていた。黒のベントレーに寄りかかり、水筒型の魔法瓶に口をつけている。中身はたぶんコーヒーだろう。真っ白なボタンダウンに黒のスラックスといういでたちはいつもながらビシッと決まっていて、胸がドキドキしてくる。

階段を下りる私を見つけた彼は、どういうわけかちょっとだけ顔をしかめた。

ファッション業界に身を置く私だから、イケメンなら普段たくさん見ているけれど、アントワーヌは彼らとは比べものにならないほどイケている。百九十センチという長身で、無駄のない筋肉。酔っ払って彼に身を投げ出したことがあるから、その逞しさは今も鮮明に覚えている。

顔や体型だけに惹かれてるならどんなにいいか。そうすれば、ここLAでもっとカッコいい人を見つけるのは簡単なのに。万一LAでダメなら、パリやミラノに行けば済むことなのに。

でも、残念ながら彼に惹かれる理由は外見だけじゃない。

五年前の出来事が蘇ってきた。

*

叩きつけるような雨の中、私は兄と待ち合わせしたカフェへと急いでいた。猛スピードで突っ込んできた車に気づくのが遅れ、道路を横切りかけたところでバカみたいに固まってしまった。そんな私を押しのけてくれたのがアントワーヌだった。直後に大きな音がしたと思ったら、その車は信号で停車中のバンに衝突して止まっていた。

私を助けてくれた人はどこ? 代わりに轢かれてしまったの? まさか、バンパーに飛ばされて、そのまま車と車に挟まれて死んでしまったの? だとしたら私のせい。ああ、どうしよう。

見知らぬ人を身代わりにしてしまった自分が情けなくて、私は歩道にうずくまった。人だかりもしてきて彼の姿が確認できず、パニックになりそうだ。

「大丈夫?」

ジェームズ・ボンドを思わせるような、落ち着いて深みのある声が降ってきたと思ったら、その声の主が私の前にしゃがみ込み、肩に優しく手をかけてくれた。「怪我はないか?」

じっとこっちを見つめるグリーンの瞳と視線がぶつかったとき、安堵のあまり気絶するかと思った。あんなふうに放心しかけたのは、後にも先にもあのときだけだ。

「あ、あの……、どうもありがとう」

「いや、大したことじゃない。あの場合、誰だってああするよ」

そんなことはないと思う。雨の中、身を挺して他人を守ろうとする人は少ないし、ましてや素早く動ける人なんて滅多にいない。

ああ、こんな人がいつもそばにいてくれたらどんなにいいだろう、と甘い夢を見かけていたところへ、兄が駆け寄ってきた。

「クリスティン、大丈夫か。何があった?」

私が説明すると、兄は「怪我がなくてよかった」と胸を撫で下ろし、その見知らぬ男性にお礼を言った。

「アントワーヌ、助かったよ。ありがとう」

え、知り合い?

私がそう思ったのと、アントワーヌが眉をひそめたのがほぼ同時だった。

「妹のクリスティンだ。こっちはアントワーヌ。俺の親友」

いま思えば、それが彼の恋愛対象から外され、心のシャッターが下ろされた瞬間だったのかもしれない。

*

でも、半年ほど前にはこんなこともあった。

私には血の繋がらない従兄がいて、小さいころ優しくされたのを覚えている。ところがその従兄が実は典型的なソシオパスだと判明し、あろうことか今は兄の妻となったライザを狙って、実際に襲撃してきたのだ。そのとき利用されたのが私。私を誘拐してどこかへ監禁したと思わせた上で、兄の自宅に難なく入り込んだ。そこで何があったのか詳しいことは知らないけど、友だちと会っていた私のところに駆けつけてきたのがアントワーヌだった。

彼はピンピンしている私を見つけると、骨がきしむほど抱き締め、おでこにキスしながら、

「神よ、ありがとう。ありがとう!」

と何度も囁いていた。彼も私に好意を寄せてくれていると確信したのはそのときだ。そうじゃなかったら、あんな反応をするはずがない。

「ドミニクの大切な妹だ。何があってもきみを守る」

あたかも牽制するような言い方をされたけど、もう騙されない、こうなったら何が何でも恋愛対象になってみせる、と決意して今に至るのだけど、敵もさる者、こっちの誘惑になかなか引っかかってくれない。

*

ベントレーのSUVから身を起こしたアントワーヌに「おはよう」と声をかけられ、私はわざと胸を突き出すようにして近づいていった。

「おはよ」

ところが、首より下を見ようとしないので、今度は何気なさを装ってネックレスをいじる。「これ、桜の花をイメージして作ってみたんだけど、どう思う?」

お願いだから胸の谷間を見てよ。兄さんとライザがハネムーンに出かけた今ぐらい、羽目を外したら?

「シルバーだね。いいんじゃない?」

彼は顔色一つ変えない。「でもさ、訊く相手を間違ってるよ。そういうのは女性に意見を求めないと」

悔しさが込み上げてくるけれど、ここで引き下がるわけにはいかない。

「あら、男の人だってネックレスは買うでしょう?」

「どうだろ。ゲイなら興味を持つかもな」

「そうじゃなくて、たとえばガールフレンドに買ってあげるとか」

「あいにくだが、俺には女性にそういうものをプレゼントする習慣がないんだよ」

ふうん、そうくるのね。いいわよ、次の手を考えるから。

「準備はOK?」

「ええ」

兄たちは昨夜遅くに旅立ち、土曜日の夕方まで戻らない。だから、今日が駄目でもあと五日ある。その間になんとか少しでも進展させなくちゃ。

アントワーヌが助手席のドアを開けてくれたので、私は車に乗り込んだ。普段は自分の車で職場に行くのだけれど、昨日の夜はたまたまプール・パーティに参加して、お酒をたくさん飲んだ。平気で飲酒運転する人が多いとはいえ、やはり危険だし、違反は違反だ。だからやむなくホテルに車を置いて帰り、夜遅くなってからアントワーヌにメールした。

〈悪いけど、車がないから明日職場まで送ってもらえない?〉

そのあと何時間も経って、ようやく〝イエス〟の返事がもらえたのだった。

「ごめんね」

彼が運転席に落ち着いたのを見て、私はそう声をかけた。「面倒くさいこと頼んじゃって」

腕に力を入れてわざと両脇から胸を押し、ぐっと身を反らす。でも、乳首がツンと勃っているのに気づいてくれたかどうか、サングラスのせいで目の表情がわからない。もう一押ししようと下唇を舐めようとした矢先、彼は道路に目を戻した。

「いや、気にしなくていい。ストーカー男の存在もあるし、油断は禁物だよ」

「そうよね」

〝アムール(恋人)〟と名乗るしつこい変人に、数か月前から付きまとわれてるのは確か。ただ、今のところはチョコレートや花束を送りつけてきたり、きみと結婚したいだの、きみに僕の子供を産んでもらいたいだの、気持ち悪い手紙を寄越したりするだけで実害はなく、警察も事件性なしと捉えて特に何もしてくれない。そんな悠長なことで、本当に大丈夫なのだろうか。ある日突然ナイフで脅されたりしたらどう責任を取ってくれるというのだろう。

「いつまで悩まされなくちゃいけないのかしら。あいつを止める方法、何かない?」

アントワーヌの手でどうにかしてもらえたら、こんなに嬉しいことはないんだけど。

「そうだなあ。どこのどんな奴か知らないが、大きな問題を起こしたわけじゃなし、現時点でできることは何もない。手っ取り早く彼氏でも作ったらどうだ? そうすりゃ向こうも諦めるよ」

じゃあ俺が恋人になってやる、とは言ってくれないんだ? あくまでも自分は〝彼氏〟のカテゴリーに入らないと言いたいのね。

「じゃあ、トーリアンとデートしてみようかな」

焼きもちを焼いてほしくてライザの〝個人秘書〟の名前を出してみたのに、アントワーヌの眉はピクリとも動かない。ちなみに秘書というのは単なる表向きの立場で、本当の任務はライザを守ること。つまりボディガードだ。実際、鋭い目を持つトーリアンの動きは敏捷そのもので、間違っても上司のスケジュール管理をするようなタイプじゃない。ついでに言うと、とても頼りがいがあるし守ってくれそうではあるけど、付き合うには年齢的に無理がある。

「それはどうかな。確かにストーカーからは解放されるだろうけど、年が離れすぎてる」

そう思うなら自分から志願しなさいよ。

「そうかなあ。そこまで年寄りでもないと思うけど?」

一瞬の間があった。

「……へええ、きみはおっさんが好みなのか」

違う! 私の好みはあなたなの! いい加減振り向いてよ。

「まあ、とにかくちゃんとした彼氏を作るこったな。彼氏持ちだとわかれば、ヘンな虫もつきにくい」

急に気分が落ち込んできた。所詮脈なしということなのだろうか。

「私を車に乗せるのが面倒くさいから、その役目を誰かに押しつけたいだけなんでしょ。だからそんなふうに言うのね」

「いいや、送っていくぐらいどうってことない。気にするなって言っただろ。なんてったってきみの兄貴には大きな恩義がある。その恩に報いるためなら何だってするつもりだ」